云和包山花鼓戏,在云和马灯和采茶灯两种艺术形式基础上,汲取安徽凤阳花鼓戏的艺术元素, 融合民间吹打等艺术形式而创新的一种民间戏剧品种,相传至今有100多年的历史,长期以来在浙南山区一带享有盛名。

云和讨火种,以九天玄女仙娘信仰为基础,以讨新火为核心内容的民间信俗活动。云和讨火种信俗始于清嘉庆年间,据《林氏族谱》查证至今有200多年历史。该民俗活动内容丰富,以独特的讨火种、接新火为表现形式,体现中国传统火文化,兼具浓郁地方色彩的仙娘信仰为一体,主要活动区域以我县沙溪村、高胥村为中心,涉及周边40多个村,近万名群众自发参与。

云和瓯江帆船制作技艺,据《云和县志》记载:在春秋战国时期(公元前770—467),瓯江上游就有木帆船通行,距今已有2500年的历史。另史料记载,民国25年(1936),云和沿岸11个乡镇,有木帆船813艘,滩下这个不达80户的小村就有木帆船120多艘。瓯江沿岸的造船业和水上运输业在几千年的历史长河中不断发展,日益发达,先民们以瓯江水系为依托,创造了瓯江帆船,并孕育了淳朴深厚的船帮文化。

云和畲族民歌,唱山歌是畲族最突出的传统文化表现形式。云和县系浙江8个少数民族重点县之一。据《云和县志》记载,南宋淳祐年间第一支福建畲民迁居我县,再逐向景宁等县市分布,故云和素有“处州小凤凰”之称。云和畲族民歌题材涵盖历史人文、时政世态、生产生活、婚恋情思、祭祀敬神、伦理道德等领域,形成叙事歌、民间知识歌、风俗歌(生活类、生产类、仪式类)、时政歌四大类。

云和八步洪拳,由十八世纪末清末著名拳师、辛亥革命志士、处州双龙会首领之一——李春贤始创,已有100多年的历史。在其创始、发展和普及过程中,广泛吸取历史和传统文化的精髓,集合多家武术之长,去芜存菁、大胆创新、形成独特的鲜明特征,成为浙江传统武术套路中稀有的拳种之一。

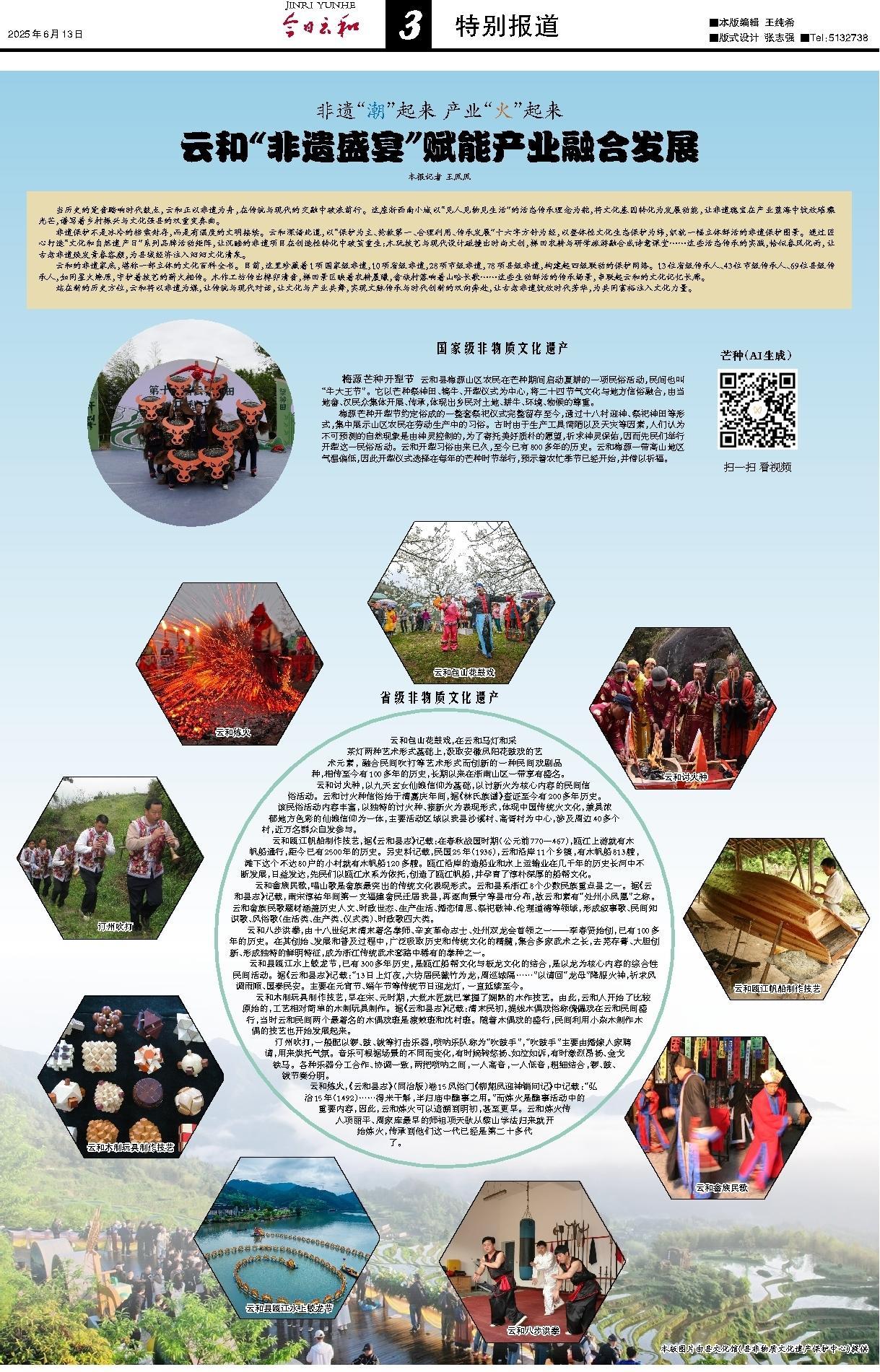

云和县瓯江水上蛟龙节,已有300多年历史,是瓯江船帮文化与板龙文化的结合,是以龙为核心内容的综合性 民间活动。据《云和县志》记载:“13日上灯夜,六坊居民截竹为龙,周巡城隔……”以请回“龙母”降服火神,祈求风调雨顺、国泰民安。主要在元宵节、端午节等传统节日迎龙灯, 一直延续至今。

云和木制玩具制作技艺,早在宋、元时期,大批木匠就已掌握了娴熟的木作技艺。由此,云和人开始了比较原始的,工艺相对简单的木制玩具制作。据《云和县志》记载:清末民初,提线木偶戏俗称傀儡戏在云和民间盛行,当时云和民间两个最著名的木偶戏班是渡蛟班和沈村班。随着木偶戏的盛行,民间利用小杂木制作木偶的技艺也开始发展起来。

汀州吹打,一般配以锣、鼓、钹等打击乐器,唢呐乐队称为“吹鼓手”,“吹鼓手”主要由婚嫁人家聘请,用来烘托气氛。音乐可根据场景的不同而变化,有时婉转悠扬、如泣如诉,有时激烈昂扬、金戈铁马。各种乐器分工合作、协调一致,两把唢呐之间,一人高音,一人低音,粗细结合,锣、鼓、钹节奏分明。

云和炼火,《云和县志》(同治版)卷15风俗门《柳翔凤迎神销问记》中记载:“弘治15年(1492)……得米干斛,半归庙中醮事之用。”而炼火是醮事活动中的重要内容,因此,云和炼火可以追溯到明初,甚至更早。云和炼火传人项丽平、周家库最早的师祖项天驮从黎山学法归来就开始炼火,传承到他们这一代已经是第二十多代了。