小

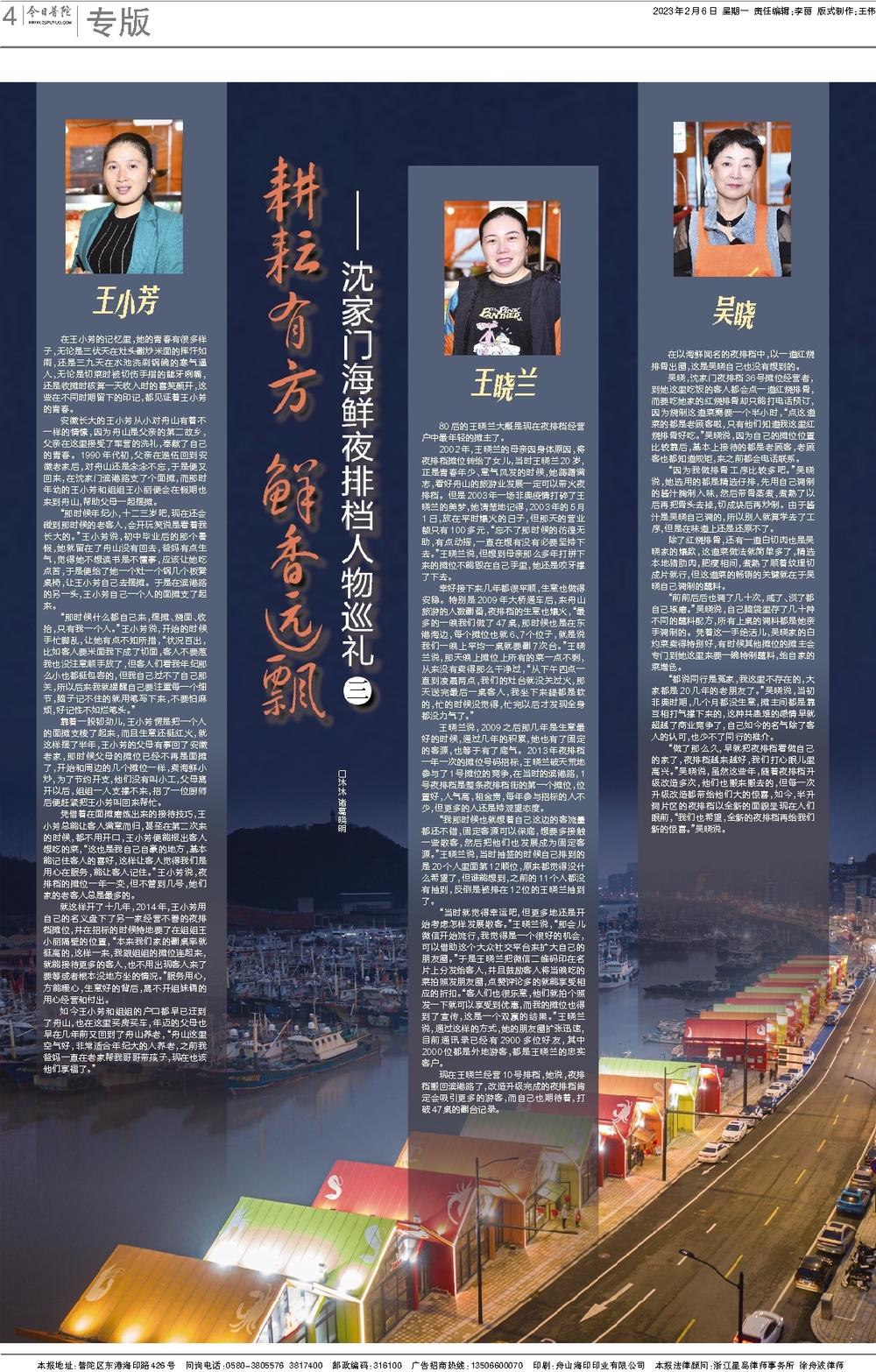

在王小芳的记忆里,她的青春有很多样子,无论是三伏天在灶头翻炒米面的挥汗如雨,还是三九天在水池洗刷锅碗的寒气逼人,无论是切菜时被切伤手指的龇牙咧嘴,还是收摊时核算一天收入时的喜笑颜开,这些在不同时期留下的印记,都见证着王小芳的青春。

安徽长大的王小芳从小对舟山有着不一样的情愫,因为舟山是父亲的第二故乡,父亲在这里接受了军营的洗礼,奉献了自己的青春。1990年代初,父亲在退伍回到安徽老家后,对舟山还是念念不忘,于是便又回来,在沈家门滨港路支了个面摊,而那时年幼的王小芳和姐姐王小丽便会在假期也来到舟山,帮助父母一起摆摊。

“那时候年纪小,十二三岁吧,现在还会碰到那时候的老客人,会开玩笑说是看着我长大的。”王小芳说,初中毕业后的那个暑假,她就留在了舟山没有回去,爸妈有点生气,觉得她不想读书是不懂事,应该让她吃点苦,于是便给了她一个灶一个锅几个板凳桌椅,让王小芳自己去摆摊。于是在滨港路的另一头,王小芳自己一个人的面摊支了起来。

“那时候什么都自己来,摆摊、烧面、收拾,只有我一个人。”王小芳说,开始的时候手忙脚乱,让她有点不知所措,“状况百出,比如客人要米面我下成了切面,客人不要葱我也没注意顺手放了,但客人们看我年纪那么小也都挺包容的,但我自己过不了自己那关,所以后来我就提醒自己要注重每一个细节,脑子记不住的就用笔写下来,不要怕麻烦,好记性不如烂笔头。”

靠着一股韧劲儿,王小芳愣是把一个人的面摊支棱了起来,而且生意还挺红火,就这样摆了半年,王小芳的父母有事回了安徽老家,那时候父母的摊位已经不再是面摊了,开始和周边的几个摊位一样,卖海鲜小炒,为了节约开支,他们没有叫小工,父母离开以后,姐姐一人支撑不来,招了一位厨师后便赶紧把王小芳叫回来帮忙。

凭借着在面摊磨练出来的接待技巧,王小芳总能让客人满意而归,甚至在第二次来的时候,都不用开口,王小芳便能报出客人想吃的菜,“这也是我自己自豪的地方,基本能记住客人的喜好,这样让客人觉得我们是用心在服务,能让客人记住。”王小芳说,夜排档的摊位一年一变,但不管到几号,她们家的老客人总是最多的。

就这样开了十几年,2014年,王小芳用自己的名义盘下了另一家经营不善的夜排档摊位,并在招标的时候特地要了在姐姐王小丽隔壁的位置,“本来我们家的翻桌率就挺高的,这样一来,我跟姐姐的摊位连起来,就能接待更多的客人,也不用出现客人来了要等或者根本没地方坐的情况。”服务用心,方能暖心,生意好的背后,离不开姐妹俩的用心经营和付出。

如今王小芳和姐姐的户口都早已迁到了舟山,也在这里买房买车,年迈的父母也早在几年前又回到了舟山养老,“舟山这里空气好,非常适合年纪大的人养老,之前我爸妈一直在老家帮我哥哥带孩子,现在也该他们享福了。”