□澹台墨左

相传东晋时期,有个姓沈的大臣,可能在当时做过太傅或者少傅之类的官职,因此教过皇帝读书,被人们称为沈国公。沈国公喜爱游山玩水,熟谙阴阳五行、风水秘术。游历山川之时,对于“风水宝地”,总想终老后归于那处。

某天,沈国公奉旨出京南巡,乘船抵达了海边一处地方,登高远眺,看东边山势仿佛青龙卧盘,西边山势犹如白虎伏踞,群山又临蔚海,不觉感叹,此乃“风水宝地”。回京复旨时,借机言明想要皇帝将该处封赏给他。

皇帝听沈国公滔滔描绘,也觉此处不错,便不顾大臣反对,将这处“一箭之地”封赏给沈国公作为终老之地。于是,这个地方便有了“沈家门”这个名字。

这个故事虽然是传说,但传说也往往是基于现实创作。沈家门的地名确实与沈姓之人颇有关联。

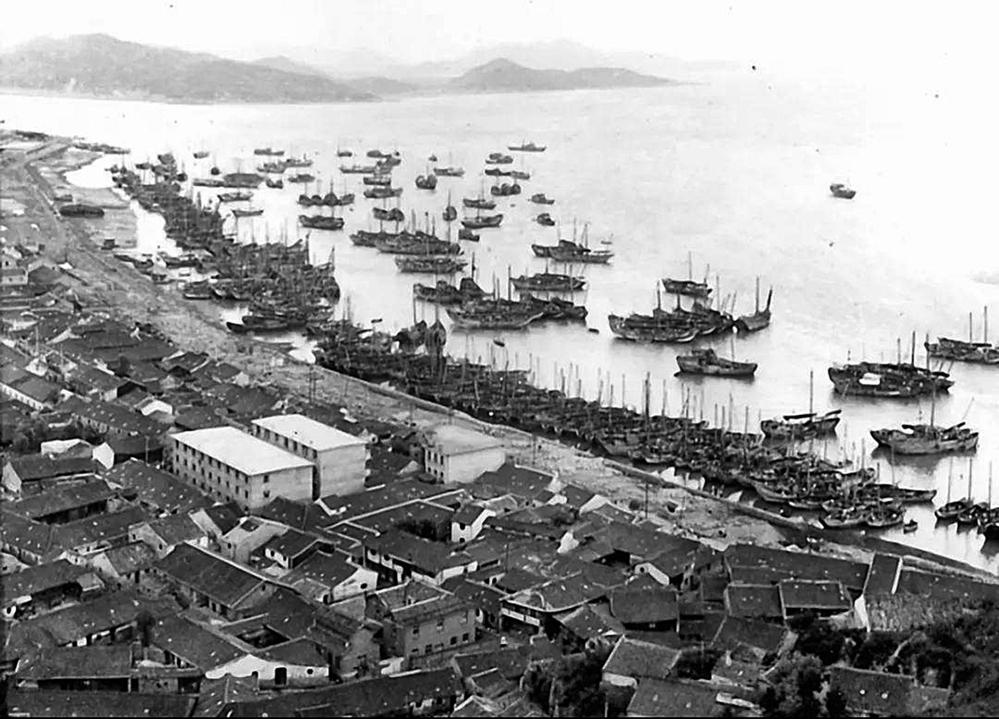

北宋的官员徐兢在《宣和奉使高丽图经》一书中就有相关记载:北宋宣和五年(公元1123年),宋徽宗派他出使高丽国。当年五月二十五日,徐兢的船队在沈家门停泊祭海,称沈家门为“四山环拥,对开两门,其势连亘”之地,并记录下“其上渔人樵客丛居十数家,就其中以大姓名之”。

提到徐兢出使的高丽国,也就是如今的朝鲜半岛。不管正史还是传说,沈家门都与之有紧密的联系。这又是从何说起呢?

如今的东港沈院承载着这么一个故事:与东晋同期,朝鲜半岛有一个叫百济的国家,有位盲人叫作元良,家道中落,娶妻郭氏为他生下一个女儿,取名洪庄。在洪庄年幼时,郭氏就得病撒手人寰,留下父女两个乞讨度日。元良听弘法寺僧人的建议,敬施寺庙三百石白米并虔诚祈祷便有可能复明。洪庄知道此事后,毅然以“两船货物”的身价卖给来往高丽经商的沈国公。沈国公被洪庄的孝心感动,便将两船货物兑换成三百石白米捐给弘法寺,了却了其父心愿。洪庄后来成为了沈国公的妻子,更名为沈清。沈清身在他乡,依然惦念远在老家的父亲,又铸造了五百多尊佛像漂洋过海送往百济的寺庙之中,祈求父亲早日复明。

通过这个故事,我们可以了解到,两晋时期,沈家门已经开始与如今的朝鲜半岛有了海上贸易往来。五百多年后的北宋,“四山环拥,对开两门”的沈家门与朝鲜半岛有了更密切的接触。北宋元丰元年(公元1078年),朝廷命左谏议大夫安焘、起居舍人陈睦在如今的镇海招宝山附近打造“神舟”两艘,一艘名为“凌虚安济致远神舟”,一艘名为“灵飞顺济神舟”。两艘船从镇海出发,途径沈家门,向东至高丽。见到宋廷使船的高丽人,“国人欢呼出迎”,国王王徽“具袍笏拜受”。

当时,高丽王王徽已身患重疾,向宋廷求助“灵药”。第二年,宋廷命内殿承旨王舜带着医师前往高丽诊治。

而在北宋宋徽宗崇宁二年(公元1103年)五月,高丽王王徽病危,宋廷又派出户部侍郎刘达、给事中吴栻带着医官吕月登、弁介、陈尔猷、范之才等人出使,使船途径沈家门直达高丽。这一年,王徽病卒,传位于他的儿子王俣。

王俣执政二十年,在宣和四年(公元1122年)过世,临终前还向宋徽宗求医,并希望能够有擅长书法绘画的人前往。因此,宋廷命擅长书画的奉议郎徐兢携带两名宫廷医师前往。宋廷铸造好新的客舟六艘,神舟两艘,一艘名为“循流安逸通济神舟”,一艘名为“鼎新利涉怀远济康神舟”,于高丽新王王楷登基的第二年(公元1123年)出发。五月二十五日,八艘使船停泊于沈家门,徐兢一行八百多个人上岸。当天下午三时,沈家门渔港内忽然“风雨晦冥,雷电雨雹欻至,移时乃止”。随后,使者们“就山张幕,扫地而祭”,祭祀“岳渎(山水)之神”,傍晚时分在如今北安广场处举行了隆重的祭海仪式,随后又去了普陀山,再辗转到高丽,见到了新王。

南宋地方志《乾道四明图经》一书中提到舟山群岛“虽非都会,乃海道辐凑之地。故南则闽、广,东则倭人,北则高句丽,商舶往来,物货丰衍。”宁波至舟山海面一片“风帆海舶,夷商越贾,利原懋化,纷至沓来。”可以这么说,作为舟山群岛中核心区域的沈家门更是很早就已经成为了朝鲜半岛、日本等国前来我国贸易、交流的中转要地。地理的优越性让这里有了独具特色的历史与文化。