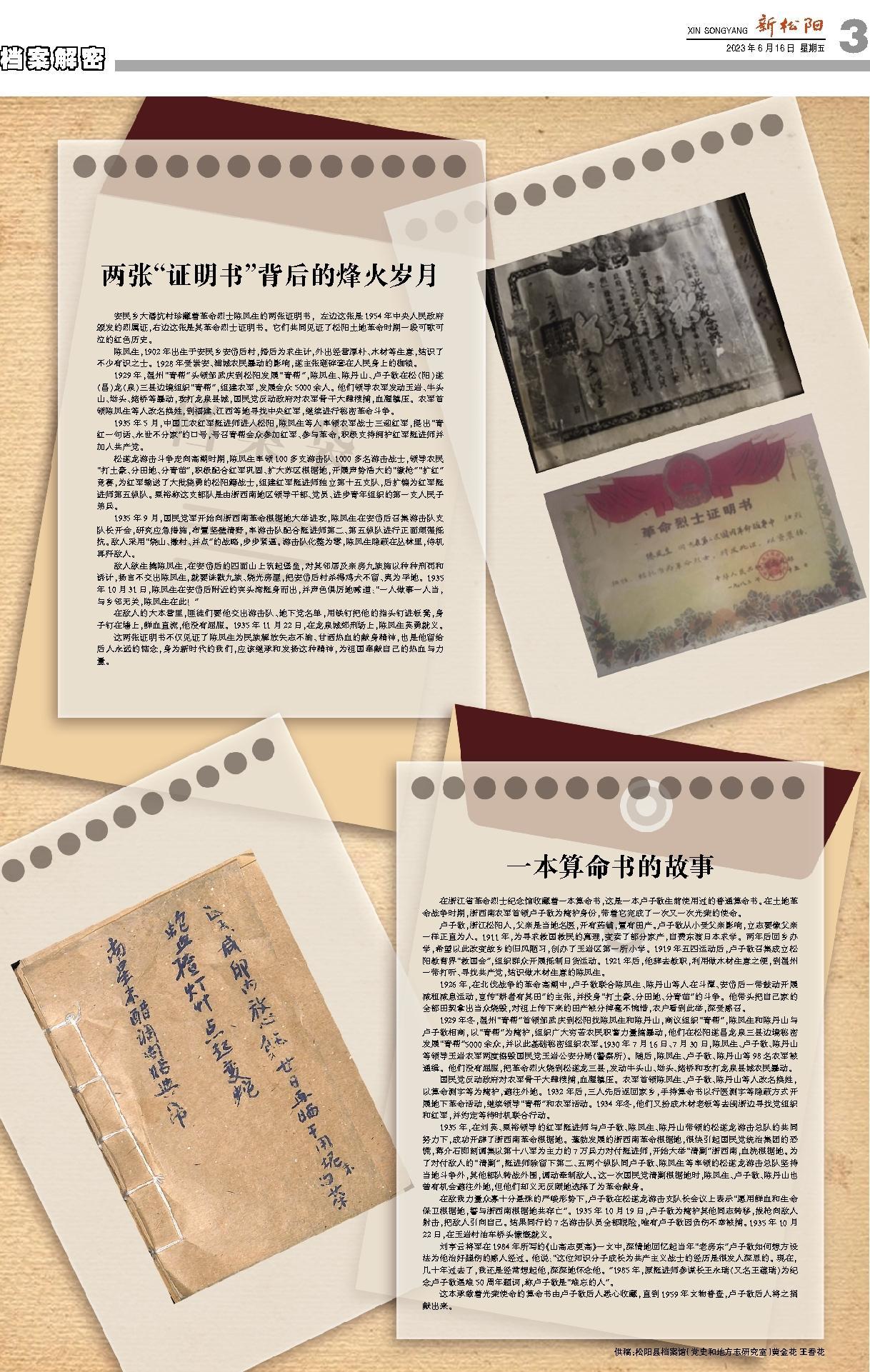

安民乡大潘坑村珍藏着革命烈士陈凤生的两张证明书,左边这张是1954年中央人民政府颁发的烈属证,右边这张是其革命烈士证明书。它们共同见证了松阳土地革命时期一段可歌可泣的红色历史。

陈凤生,1902年出生于安民乡安岱后村,婚后为求生计,外出经营厚朴、木材等生意,结识了不少有识之士。1928年受崇安、浦城农民暴动的影响,遂主张砸碎套在人民身上的枷锁。

1929年,温州“青帮”头领邹武庆到松阳发展“青帮”,陈凤生、陈丹山、卢子敬在松(阳)遂(昌)龙(泉)三县边境组织“青帮”,组建农军,发展会众5000余人。他们领导农军发动玉岩、牛头山、坳头、姥桥等暴动,攻打龙泉县城,国民党反动政府对农军骨干大肆搜捕,血腥镇压。农军首领陈凤生等人改名换姓,到福建、江西等地寻找中央红军,继续进行秘密革命斗争。

1935年5月,中国工农红军挺进师进入松阳,陈凤生等人率领农军战士三迎红军,提出“青红一句话、永世不分家”的口号,号召青帮会众参加红军、参与革命,积极支持拥护红军挺进师并加入共产党。

松遂龙游击斗争走向高潮时期,陈凤生率领100多支游击队1000多名游击战士,领导农民“打土豪、分田地、分青苗”,积极配合红军巩固、扩大苏区根据地,开展声势浩大的“缴枪”“扩红”竞赛,为红军输送了大批骁勇的松阳籍战士,组建红军挺进师独立第十五支队,后扩编为红军挺进师第五纵队。粟裕称这支部队是由浙西南地区领导干部、党员、进步青年组织的第一支人民子弟兵。

1935年9月,国民党军开始向浙西南革命根据地大举进攻,陈凤生在安岱后召集游击队支队长开会,研究应急措施,布置坚壁清野,率游击队配合挺进师第二、第五纵队进行正面顽强抵抗。敌人采用“烧山、撤村、并点”的战略,步步紧逼。游击队化整为零,陈凤生隐蔽在丛林里,侍机再歼敌人。

敌人欲生擒陈凤生,在安岱后的四面山上筑起堡垒,对其邻居及亲房九族施以种种刑罚和诱计,扬言不交出陈凤生,就要诛戮九族、烧光房屋,把安岱后村杀得鸡犬不留、夷为平地。1935年10月31日,陈凤生在安岱后附近的突头湾挺身而出,并声色俱厉地喊道:“一人做事一人当,与乡邻无关,陈凤生在此!”

在敌人的大本营里,匪徒们要他交出游击队、地下党名单,用铁钉把他的指头钉进板凳,身子钉在墙上,鲜血直流,他没有屈服。1935年11月22日,在龙泉城郊刑场上,陈凤生英勇就义。

这两张证明书不仅见证了陈凤生为民族解放矢志不渝、甘洒热血的献身精神,也是他留给后人永远的惦念,身为新时代的我们,应该继承和发扬这种精神,为祖国奉献自己的热血与力量。