春耕备耕赶春忙。最近一段时间,青田的田间地头是一派春忙的景象。对于农作物来说,最不可或缺的生长要素就是“水”。对此,县水利局的工作人员前往小舟山乡、仁庄镇等地的农田里,细致认真地检查超声波流量计设备状况,根据当地作物品种及规模,排出灌溉时间节点及定额水量,以便给农户提供精准灌溉,在保障高效用水的同时,促进农业增产增收。

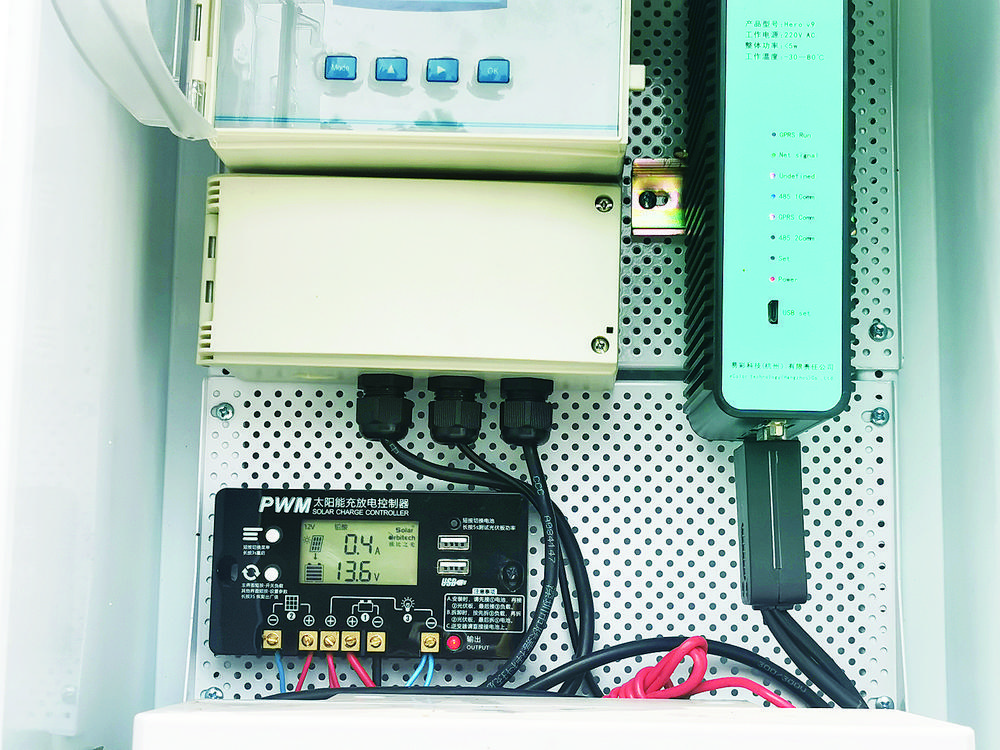

县水利局农村水利管理总站站长王平说:“别看这台机器小,可是计量灌溉的宝贝,什么时候开机,一年用多少水,都能实时监测,从而达到节水减排的目的。”据悉,我县共建成37处这样的农业用水计量点,而这只是我县开展农业水价综合改革的缩影。

简单来说,农业水价综合改革是指通过建立管护机制,规范农业灌溉用水行为,达到农业节水减排的目的,本质上是浙江省为提升农田有效灌溉,促进农作物增收的惠民利民改革措施。农业水价综合改革以“不增加农民负担”为原则,安排专项奖补资金,用于渠道、监测设备等农田水利设施日常维修养护和放水员节水行为的奖励,有效缓解了农田水利工程“有人建,没人管”的问题,进一步激发管理人员的工作积极性。

“全面推进农业水价综合改革,既是党中央、国务院着力推进水利发展方式转变而做出的重大战略部署,也是我县促进农业发展,推动乡村振兴的实际需要。”王平介绍,我县均为小型自流灌区,开展农业水价综合改革前,绝大多数灌区都没有专门的管理员负责田间管理和放水管理,管理体制比较简单,农民的节水意识普遍不强。2018年,我县正式启动改革,县水利局、发改局、农业局、财政局等相关部门共同成立了农业水价综合改革领导小组,通过两年多来改革的不断摸索、不断推进,全县农田水利工程基础日趋完善,末级渠系用水管理水平逐渐提高,基层农户农业节水意识日渐增强,农田灌溉水有效利用系数达0.584,平均节水比例达到2.92%。改革工作的推进很大程度上减轻了农业面源污染对河流水质的影响,改善了农村生态环境,有利于水资源可持续利用和河湖生态环境修复,助力“五水共治”,为创建美丽乡村建设打下坚实基础。

值得关注的是,我县在深入贯彻落实国家、省市的部署要求,建立健全农业水价形成机制、精准补贴和节水奖励、工程管护、用水管理“四项机制”及“八个一”(一个用水组织、一本产证书、一笔管护经费、一把锄头放水、一套规章制度、一种计量方法、一条节水杠子、一册管护台账)村级改革工作的同时,立足于自身实际情况,创新总结出了“点线面”的改革模式:即计量设施“一个点”、管理方式“一条线”和“全方面”助力改革。以促进节水灌溉,减少农业用水污染为主要抓手,每个乡镇设置1个精准计量点为原则,共计安装计量设施37处;以现有水利管理模式为基础,采用县-站-镇-村一条线的管理方式,压实改革任务,有序推进改革进村;以农业水价综合改革工作为契机,全面推动乡村振兴、旅游发展、粮食安全等建设,协同发展,齐头并进。

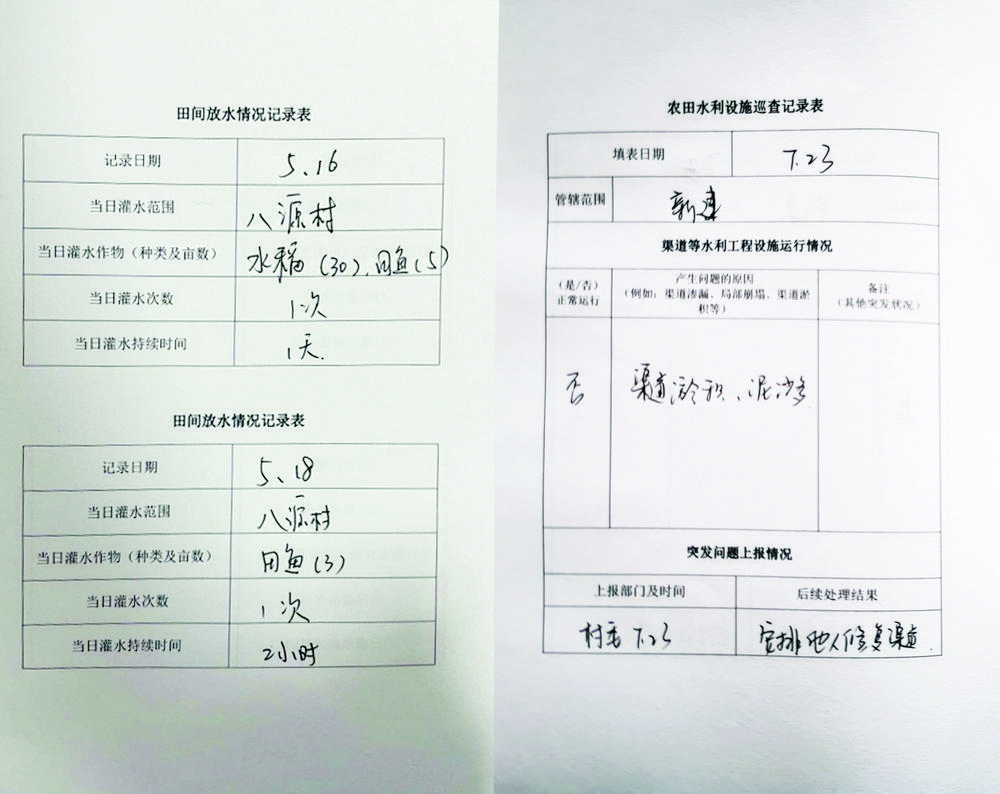

“我们管理的压力减轻了不少,水浪费情况也少了很多。更值得说的是,水经过农田,而农田里又有化肥物质,若是再排放到河道里,会产生一定的污染,而节水减排就减少了水资源被污染的现象。”乡镇农业水价综合改革的见证者、仁庄镇八源村党支部书记王鑫表示:“自从农业水价综合改革以来,指定落实了田间水利设施维养和放水人员,让其根据年度定额用水指标,并结合气候天气等因素,用多少水放多少水,同时兼顾水利基础设施的管护,并将其记录在册,实现了水利设施的良性运转,农民节水意识也强了很多。”

“农业水价综合改革不仅让节水意识深入人心,加快了农业现代化进程,更加实实在在让农民的钱包鼓了起来。”小舟山乡组织委员叶天一说,小舟山乡是农业大乡,通过农业水价综合改革,实现了农田水利有人管、有钱管、有制度管,确保了末级渠系农田水利设施长效良性运行,从而实现了稻田养鱼、油菜花等生态农业的增产增收,促进了乡村振兴。

数据是最好的印证,通过农业水价综合改革,截至目前,全县有效灌溉面积达到13.62万亩;32个乡镇(街道)共计安装37个计量点;191个用水管理组织覆盖全县范围内所有改革面积;累计落实县级改革资金60余万元。这三年来,全县改革成效显著,根据测算可知,全县2019年COD、总磷(TP)、总氮(TN)减排总量分别为186.9吨、7.76kg、48.5吨,节约农业灌溉用水量达到194万方。得益于此,我县还被评为2020年浙江省农业水价综合改革优秀县。

“农业是用水大户,也是节水潜力所在。自这项工作开展以来,我县通过‘四项机制’和‘八个一’改革”,节约了农业灌溉用水,促进了生态用水,极大程度消减了农业面源污染,有效改善农村水生态环境,促进了乡村振兴。”王平表示,接下来,将继续把农业水价综合改革作为加快和深化水利改革的重点领域和关键环节,完善农田水利基础设施建设,纵深加大改革力度,全面深化落实“四项机制”及“八个一”村级水价改革,大力推进美丽乡村建设。

□ 记者 张晶晶

青田农业水价综合改革工作中的

“点线面”改革模式

计量设点倒逼农业节水

我县范围内基本采用山塘、堰坝引水入渠道的自流灌溉方式,基层农户“水从天上来”的观念根深蒂固。为顺利推进农业水价综合改革工作,紧抓“节水优先”的用水理念,我县严格做好农业用水总量控制:一方面,以一个乡镇(街道)至少设置一个精准计量点的原则,并且所有计量点均具备无线传输功能,能够通过平台实时监测,所有量测数据可作为节水量评判指标纳入县级绩效考核;另一方面,核定不同作物类型的用水定额,赋予改革区农业用水总量指标,并且将指标细化分解至各改革村主体,明确用水总量控制。两个方面共同作用,形成强有力的倒逼机制,进一步规范用水管理,促进农户养成节水灌溉的习惯,培养“用水有度,节水有奖”的意识,从而达到农业水价综合改革农业节水的目的。

线性管理促进工作落实

我县地处山区,下辖32个乡镇(街道)涉及改革任务。结合这一实际情况,在改革具体推进落实进程中,我县充分利用已有7个片区水利管理站,将改革分区与片区水利管理站相结合,实现分区块管理。同时,为进一步落实终端管护,散户较多、村集体管理为主的区域都按要求组建了村级用水管理小组,其所在乡镇(街道)成立镇级用水管理组,具体负责所辖灌溉范围内的农业用水管理。由此,全县全面构建起“县—站—镇—村”的线性集中管理形式,为农业用水终端管理打下坚实基础。

全面发展推动改革进行

近年来,我县立足实际,严格按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总要求,结合全面实施品质品牌提升工程、加工园区化标准化工程、农旅融合商品化项目化工程、高标准推进村庄清洁行动等,推动农业农村绿色发展。同时将农业水价综合改革中的节水灌溉、维持农田水利长效良性运行的理念,融合到各项工作的方方面面,使得改革工作更加接地气,基层民众更易接受,从而保障改革顺利推行。

青田农业水价综合改革工作中

“八个一”村级改革工作措施

1.一个用水组织

用水组织是开展农业水价综合改革工作的主体,各行政村在开展改革初期,结合管理现状,建立终端用水管理组织。以行政村为管理主体的,成立村级用水管理小组,结合原有管理人员,进一步明确人员管理职责;以大户自管为主的灌区,则单独成立用水管理组织,相关农田水利设施管护职责则由大户履行。

2.一本产权证书

近年来全县基本完成小型农田水利工程产权制度改革工作,落实工程管护主体与责任,建设基层水利服务体系。通过农田水利工程清产核资工作,明晰产权归属,签发产权证书,完成农田水利确权划证工作。

3.一笔管护经费

我县根据年底对各乡镇(街道)及行政村的农业水价综合改革工作绩效考核情况,落实县级精准补贴和节水奖励政策,兑现村级奖补资金,明确精准补贴资金用于农田水利维修养护方面,节水奖励用于水管员节水行为以及管理工资等方面,做到专款专用,收支有相应凭据,由用水管理组织整理成资金管理台账,确保管护经费落实到位。

4.一套规章制度

为确保成立的用水管理组织正常运转,根据我县改革情况,制定了一套适宜于全县推行的用水管理制度。同时,为了营造良好的改革氛围,加强宣传发动,制作并分发了管理制度手册进一步增加基础民众的改革参与感和认同感。

5.一册管护台账

根据制定的用水管理制度,要求水管员创建用水管理台账,包括灌区日常用水台账以及农田水利设施巡查台账。根据资金管理制度,要求用水管理组织妥善保管奖补资金兑现和使用情况的有关票据凭证等,形成资金管理台账。

6.一条节水杠子

我县根据对各个行政村种植结构的情况,结合制定的各类作物的农业用水定额,测算得到各村的农业用水总量,并下发相关文件明确将农业用水总量指标分配到各村,进一步促进村级用水管理组织加强灌溉管理、节约灌溉用水,为兑现节水奖励提供有力标准。

7.一种计量方法

综合考虑我县农业用水灌溉情况以及小型农田水利设施现状,因地制宜,在具体典型代表性的地区安装超声波流量计、超声波水表等设施进行直接计量,其他地区则通过“以电折水、以点代面”等进行间接计量。村级农业用水量应做到数据真实可信、方便统计核算。

8.一把锄头放水

通过成立终端用水管理组织,明确水管员管理职责,实行放水员灌溉管理责任制,具体做好放水管理、水量控制、灌溉巡查、渠沟清淤、工程养护、维修需求上报等工作。