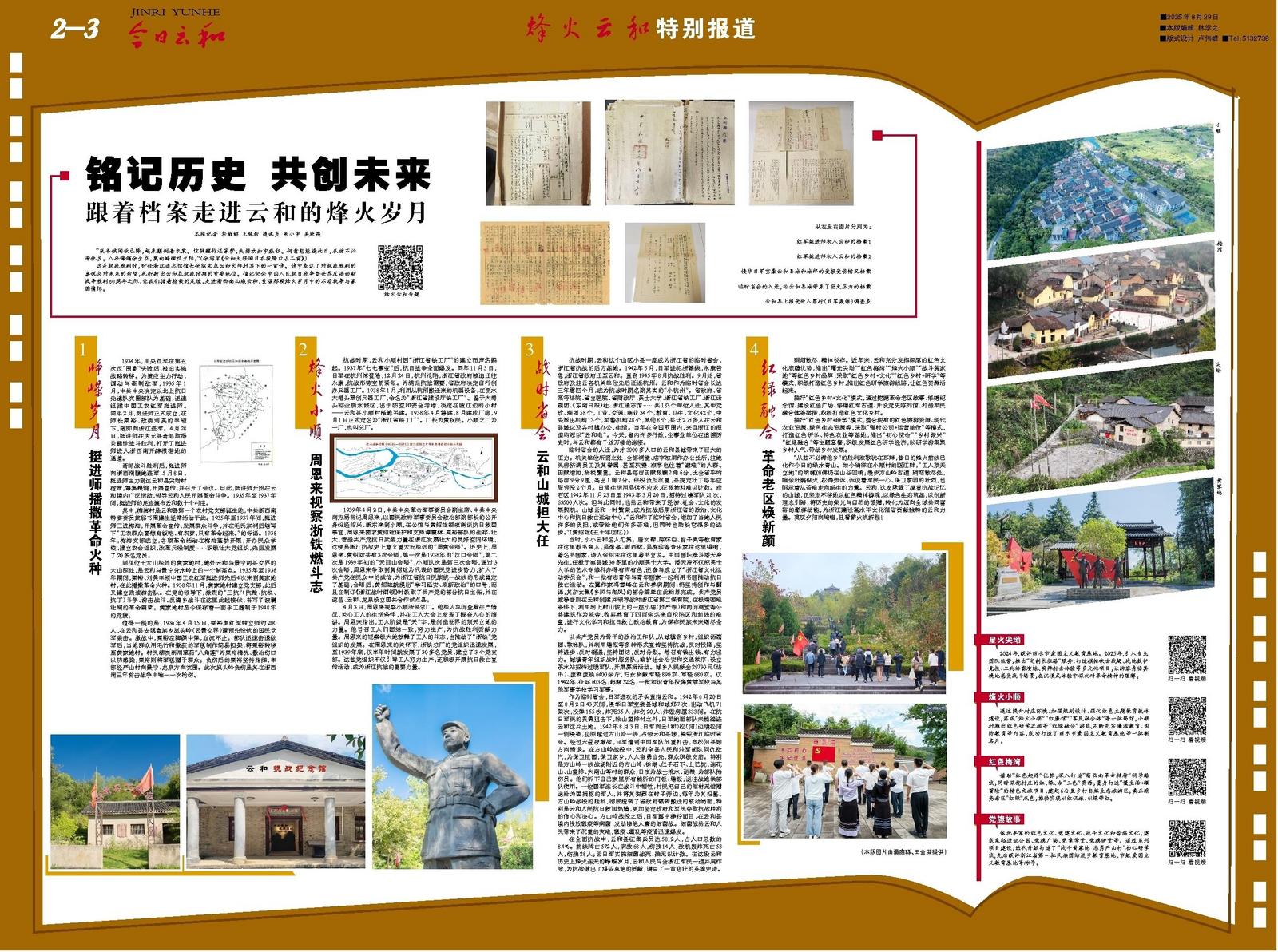

抗战时期,云和这个山区小县一度成为浙江省的临时省会、浙江省抗战的后方基地。1942年5月,日军进犯浙赣线,永康告急,浙江省政府迁至云和。直到1945年8月抗战胜利。9月始,省政府及驻云各机关单位先后迁返杭州。云和作为临时省会长达三年零四个月,成为抗战时期名副其实的“小杭州”。省政府、省高等法院、省立医院、省财政厅、英士大学、浙江省铁工厂、浙江话剧团、《东南日报》社、浙江通志馆……共183个单位入迁,其中党政、群团58个,工业、交通、商业34个,教育、卫生、文化42个,中央派出机构13个,军警机构28个,其他8个,共计2万多人在云和县城以及各村镇办公、生活。当年在全国范围内,来自浙江的报道均冠以“云和电”。今天,省内许多行政、企事业单位在追溯历史时,与云和都有千丝万缕的连接。

临时省会的入迁,为才3000多人口的云和县城带来了巨大的压力。机关单位所到之处,全部祠堂、庙宇被用作办公处所,驻地民房挤满员工及其眷属,甚至灰寮、凉亭也住着“避难”的人群。田赋增加,捐税繁重。云和县每亩田赋派额2角6分,比全省平均每亩9分9厘,高出1角7分。伕役负担沉重,县规定壮丁每年应服劳役2个月。日常生活用品供不应求,征派物料难以计数。赤石区1942年11月23日至1943年3月20日,招待过镜军队21次,63500人次。但与此同时,也给云和带来了经济、社会、文化的发展契机。山城云和一时繁荣,成为抗战后期浙江省的政治、文化中心和抗日救亡运动中心。“云和作了临时省会,增加了当地人民许多的负担,或带给他们许多苦难,但同时也助长它很多的进步。”(黄绍竑《五十年回忆》)

当时,小小云和名人汇集。唐文粹、陈怀白、俞子夷等教育家在这里教书育人,吴逸亭、顾西林、吴梅珍等音乐家在这里唱响,著名书画家、诗人余绍宋在这里著书立说。中国画坛泰斗潘天寿先生,任教于离县城30多里的小顺英士大学。潘天寿不仅把英士大学的艺术专修科办得有声有色,还参与成立了“浙江省文化运动委员会”,和一批有志青年与青年画家一起利用书画推动抗日救亡运动。左翼作家冯雪峰在云和养病期间,仍坚持创作与翻译,其杂文集《乡风与市风》的部分篇章在此构思完成。共产党员戚铮音则在云和创建并领导战时浙江省第二保育院,在极端困难条件下,利用河上村山坡上的一座小庙(妙严寺)和两间祠堂等公共建筑作为院舎,收容养育了四百余名来自沦陷区和前线的难童,进行文化学习和抗日救亡政治教育,为保存民族未来竭尽全力。

以共产党员为骨干的政治工作队,从城镇到乡村,组织话剧团、歌咏队,并利用墙报等多种形式宣传坚持抗战,反对投降;坚持进步,反对倒退;坚持团结,反对分裂。号召有钱出钱、有力出力。城镇青年组织战时服务队,维护社会治安和交通秩序,设立茶水站招待过境军队,开展募捐活动。城乡人民献金29730元(法币)、废铜废铁6400余斤,妇女捐献军鞋890双、草鞋680双。仅1942年,征兵603名,超额52名,一批知识青年投奔黄埔军校与其他军事学校学习军事。

作为临时省会,日军进攻的矛头直指云和。1942年6月20日至8月2日43天间,侵华日军空袭县城和城郊7次,出动飞机71架次,投弹155枚,炸死35人,炸伤20人,炸毁房屋333间。在抗日军民的英勇狙击下,除山望排村之外,日军地面部队未能踏进云和这片土地。1942年8月3日,日军向云(和)松(阳)边境松阳一侧侵袭,企图越过方山岭一线,占领云和县城,摧毁浙江临时省会。经过六昼夜激战,日军遭到中国军队沉重打击,向松阳县城方向溃退。在方山岭战役中,云和全县人民和驻军部队同仇敌忾,为保卫祖国,保卫家乡,人人奋勇当先,群众积极支前。特别是方山岭一线战场附近的方山岭、徐湖、仁子石下、上巴坑、连花山、山望排、大南山等村的群众,日夜为战士挑水、送粮,为部队抬伤员。他们拆下自己家里所有能拆的门板、墙板,送往战地供部队使用。一位国军连长在战斗中牺牲,村民把自己的棺材无偿赠送给为国捐躯的军人,并将其安葬在村子旁边,每年为其扫墓。方山岭战役的胜利,彻底扭转了省政府辗转搬迁的被动局面,特别是云和人民抗日救国热情,更加坚定政府和军民夺取抗战胜利的信心和决心。方山岭战役之后,日军露出狰狞面目,在云和县境内投放鼠疫等病菌,发动惨绝人寰的细菌战。细菌战给云和人民带来了沉重的灾难,鼠疫、霍乱等疫情迅速爆发。

在全面抗战中,云和县征集兵员达5812人,占人口总数的8.4%。前线阵亡572人,病故68人,伤残14人;敌机轰炸死亡53人,伤残28人;因日军实施细菌战死、残无以计数。在这段云和历史上烽火连天的峥嵘岁月,云和人民与全浙江军民一道并肩作战,为抗战做出了艰苦卓绝的贡献,谱写了一首悲壮的英雄史诗。