□陈荷亚

吻礁

葫芦岛海滩一角,三座十余米高的岛礁成三角之势。一座没入海中,底下有溶洞,不知是否传说中的龙洞。文友说遇退潮时,可过去进入洞内。一早,前往去探究竟。彼时在沙滩与溶洞之间的潮面已露出几块棱角小石块,在潮涌的海水中若隐若现,怕打湿鞋裤还是不敢踏石过去。中间一座礁石状如一只昂首的狮子,目视着对面比它低矮的石礁,相距十余米。之间,石块高低错落、圆润尖凸、大小不一垒叠在一起。文友在群里发了一张七年前拍的照片,对视的两座石礁原是连体的,像极两只蹲卧的狮子在亲吻,甚是亲昵。岁月沧桑,海可枯、石可烂,换一个角度望去,仍依稀可见离体的双狮形体含情相视,多了一种迟尺相望未能相依的悲凉。

一群麻雀从溶洞中飞出,停驻在狮子状礁石顶上的灌木丛里。我们几人扔石、呼喊,助力蒲大师抓拍群鸟飞离礁顶的镜像,任是无济于事。熟料,刚放下相机,数十只鸟儿哗啦向高处四处飞翔,应了什么是求之不得,可遇不可求。

梧桐

这可能是我最靠近的梧桐,淡淡的青绿树身,碧绿的树叶卷夹着稍许枯萎的黄边,二米高的身姿铺开在水泥浇筑的屋边道地上。树下是溢满的水井,四间二层楼,磨石子装饰的屋子静静眺望着大海,似在等待鱼儿满舱的亲人。低矮的围墙外,三行田地上种植着青菜、红薯。我们和住在这里的老婆婆聊家常,她说老伴走了,儿孙们都搬到东港、沈家门了,自己烧饭吃。没菜了托人城里带些来,儿辈们节假日也会过来看看她,顺便带些蔬菜食品。80多岁的婆婆耳不聋眼不花,见我们围着梧桐看,她说,这树是她侄子15岁时候种的,侄子现在也70多岁了。五六十年前,这道地里想是儿童赤着屁股嬉闹、妇女戴着头巾穿梭补网,男人们喝着老酒聊着行情,鱼鲞飘香。现今,青春蛮腰的少妇已成背驼腰弯的老妪,唯有梧桐相伴,一只船底破漏的小舢板静静地覆搁在墙角的台阶上。

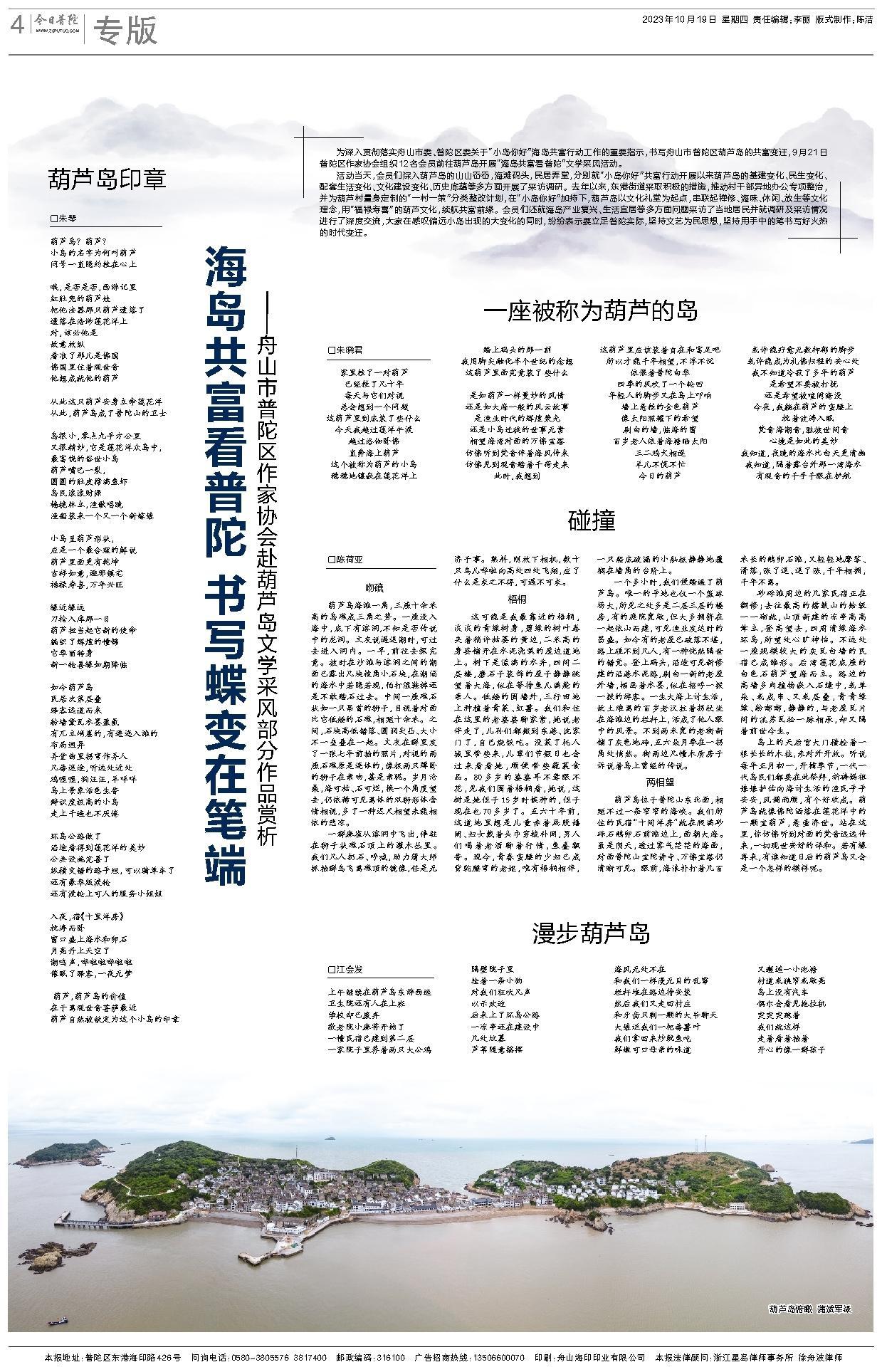

一个多小时,我们便踏遍了葫芦岛。唯一的平地也仅一个篮球场大,所见之处多是二层三层的楼房,有的庭院宽敞,但大多拥挤在一起依山而建,可见渔业发达时的昌盛。如今有的老屋已破落不堪,路上碰不到几人,有一种恍然隔世的错觉。登上码头,沿途可见新修建的沿港水泥路,刷白一新的老屋外墙,描画着水墨,似在招呼一拨一拨的游客。一生大海上讨生活,故土难离的百岁老汉拄着拐杖坐在海滩边的栏杆上,活成了他人眼中的风景。不到两米宽的老街新铺了灰色地砖,五六朵月季在一拐角处悄然。街两边几幢木质房子诉说着岛上曾经的传说。

两相望

葫芦岛位于普陀山东北面,相距不过一条窄窄的海峡。我们所住的民宿“十间洋房”就在爬满砂砾石鹅卵石前滩边上,面朝大海。虽是阴天,透过雾气茫茫的海面,对面普陀山宝陀讲寺、万佛宝塔仍清晰可见。眼前,海浪扑打着几百米长的鹅卵石滩,又轻轻地摩挲、滑落,涨了退、退了涨,千年相拥,千年不离。

砂砾滩周边的几家民宿正在翻修;去往最高的擂鼓山的拾级一一砌就,山顶新建的凉亭高高耸立,登高望去,四周清绿海水环岛,所望处心旷神怡。不远处一座规模较大的灰瓦白墙的民宿已成雏形。后湾莲花底座的白色石葫芦望海而立。路边的高墙多肉植物嵌入石缝中,或单朵、或成串、又或层叠,青青绿绿、粉嘟嘟,静静的,与老屋瓦片间的流苏瓦松一脉相承,却又隔着前世今生。

岛上的天后宫大门横栓着一根长长的木柱,未对外开放。听说每年正月初一,开捕季节,一代一代岛民们都要在此祭拜,祈祷妈祖娘娘护佑向海讨生活的渔民平平安安,风调雨顺,有个好收成。葫芦岛就像佛陀洒落在莲花洋中的一颗宝葫芦,悬壶济世。站在这里,你仿佛听到对面的梵音远远传来,一切现世安好的详和。若有缘再来,有谁知道日后的葫芦岛又会是一个怎样的模样呢。