明嘉靖年间,舟山经历洪武海禁近两百年,海岛逐渐安定,而此时大陆人多地少,民不安生,朝庭鼓励民众开发边疆海岛,并实行减免税赋的政策。而当时“我吴氏徙居甬水之东”“僻居山谷溪流沙塞地窄人稠之地”的鄞州五乡。同时舟山除在城有居民,其余人口较少,近乎荒岛,移民舟山,寻求家族的生存,是家族最好的选择。正是应了这一天时地理背景,吴家来到了这里。

初来定海定居甬东(洋岙)、吴谢(新城)一带,因此甬东及吴谢就成了吴家第一个开基之地。

吴家一向有居安思危、规划长远的良好品格。农耕社会土地是最宝贵的财富,地少人多,窝居宁波终究不是长久之计,近在咫尺,迁徙舟山无疑是家族的最好选择。其时,始祖已有了几房子嗣,太公一人与众亲结伴,告别妻儿独立先行。初来舟山不是赤手空拳而来的,家庭还是比较富裕的,传说所带的金子用甏装。关于太公的名字,因为几次修谱,终因为历史原因,都被失却,后来吴家口碑流传,称迁始祖为“甏太公”。这就是始祖“甏太公”由来。

先前先辈来到舟山,如进入无人之境,只要在荒滩上用绳子围一下,插上一块字牌,写上四址就可宣称自己的了,这是老人谓之的“插牌”。要让土地产出价值,还需投入巨大的人力物力,付出无数艰辛的劳动。先辈们在遮天蔽日的荒草之中,在吴谢这片土地上,披荆斩棘,劈山垒田,筑塘围堰,经过至少三代人的努力,时间跨度近百年,终将荒地变良地。

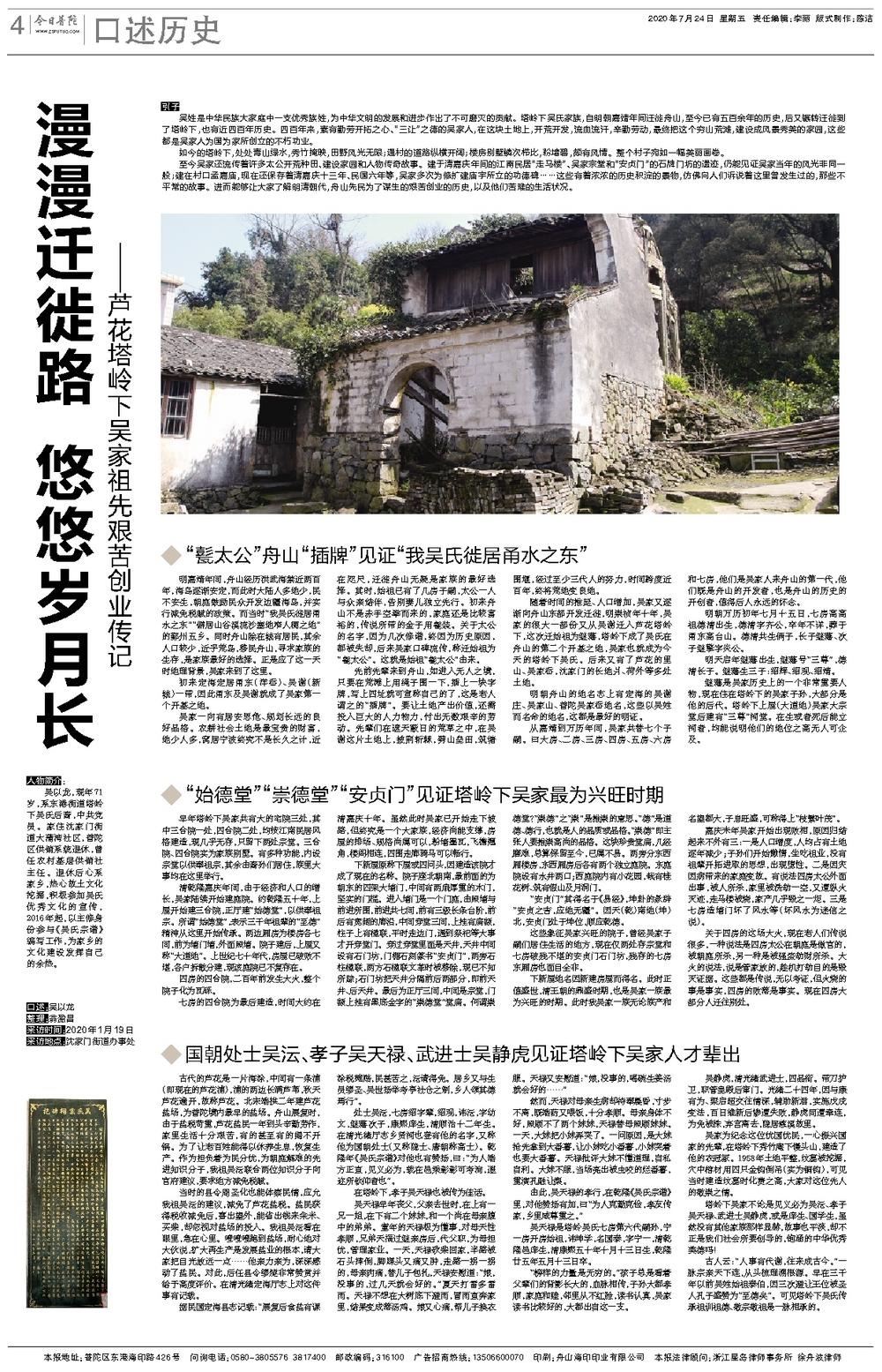

随着时间的推延、人口增加,吴家又逐渐向舟山东部开发迁徙,明崇祯年十年,吴家的很大一部份又从吴谢迁入芦花塔岭下,这次迁始祖为继藩,塔岭下成了吴氏在舟山的第二个开基之地,吴家也就成为今天的塔岭下吴氏。后来又有了芦花的里山、吴家岙,沈家门的长地爿、荷外等多处土地。

明朝舟山的地名志上有定海的吴谢庄、吴家山、普陀吴家岙地名,这些以吴姓而名命的地名,这都是最好的明证。

从嘉靖到万历年间,吴家共替七个子嗣。曰大房、二房、三房、四房、五房、六房和七房,他们是吴家人来舟山的第一代,他们既是舟山的开发者,也是舟山的历史的开创者,值得后人永远的怀念。

明朝万历初年七月十五日,七房高高祖德清出生,德清字齐公,卒年不详,葬于甬东高台山。德清共生俩子,长子继藩、次子继擎字炎公。

明天启年继藩出生,继藩号“三尊”,德清长子。继藩生三子:绍辉、绍观、绍靖。

继藩是吴家历史上的一个非常重要人物,现在住在塔岭下的吴家子孙,大部分是他的后代。塔岭下上屋(大道地)吴家大宗堂后建有“三尊”祠堂。在生或者死后能立祠者,均能说明他们的地位之高无人可企及。